村田「肩関節周囲炎(石灰沈着性)と上腕二頭筋の長頭腱炎」

花田「こむら返り 面白対処法 つづき」

田中「蜂窩織炎について」

肩関節周囲炎(石灰沈着性)と上腕二頭筋の長頭腱炎 ムラタ

左肩関節の石灰沈着性肩関節周囲炎→病院X―Rayで石灰化を確認

確定診断

↓

医師の処方:最初の1~2ヶ月は『胃薬』

当然痛みが酷いため病院へ行っているので局所への痛み止め

↓

石灰化は目に見えて小さくならず、局所への注射(ヒアルロン酸)

2週間に一度、もしくは痛みのひどい時に注射

手技および鍼灸での治療:痛みがあり、あまり動かしたがらない

痛みにはかなり大きく波があり、本人はゴルフもそこそこ出来るようになったが、肩関節前面の違和感、突っ張り感を強く感じるようになってきた。

↓

この症状に対して

#1:結節間溝の圧痛

#2:上腕二頭筋の筋力検査で痛みが出ることから

↓

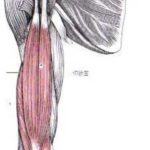

『上腕二頭筋長頭腱炎』と判断

↓

鍼灸学校や、基本的な治療を記してある書面では『上腕二頭筋長頭腱炎』に対して比較的気楽に書いてあることが多いが、実際に症例に対面する機会は思っているほど多くないと思う。実際自分は今回が初めてであり、3パターンでそれぞれアプローチしてみた。

#1:

#2:

#3:

の二対でEAT5分

どれもそこそこの結果は出る。

#1-その時の結果はよいが、次回までは持たない。

#2-治療直後の感覚は#1に近いが、後がよさそう。

#3-おそらく刺激量は3つのうち最も多い。結果もバッチリ。一度で「全快」の可能性もあると思う。

まとめ

今回の治療で最も印象深かったのは「一度の治療でほぼ全快した長頭腱炎」よりも、その治療法を行った時の前腕の状態。『 』がかつて無いほどきれいにとれていた(まるで運動選手のような弾力があった)。もう少し考察と症例が必要と思うが前腕の緊張には『 』がかなり深く関与していると思う。

こむら返り 面白対処法 つづき はなだ

体のある部位に青い三角形テープを貼ると、こむら返り(有痛性限局性筋痙攣)が改善するという不思議現象の続き。

前回の報告から症例を重ねた結果、青三角テープはかなり有効であるという認識に至る。

筋力テストでもプラスへの変化が認められた。

ただし、正しい形状・正しい場所に貼らなければ全く効かないようである。

鍼灸指圧師など経穴や筋骨格についての知識が無い方は、いきなり貼ることは難しいだろう。

それくらい微妙な位置のズレで大きく効果が異なってしまう事がわかってきた。

貼れば改善するという事で満足してしまうには、あまりにも謎が多すぎるこの方法。なにか法則性はないものかと、あれこれ調べてみるがはっきりしない。はっきりしないながらも、おぼろげな輪郭を追いかけている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現代的見地を無視するわけではないが、東洋医学的観点から考えると面白い。

それによると「肝は筋を主る」とされている(素門)。

肝は血を適切に筋に配分する事により、筋の運動を支配する。ここでいう筋とは、特定の部位ではなく、筋の運動と支持の機能を表している。肝が正常であれば、筋の運動機能がよく発揮されるということ。反対に肝の働きが損なわれると、筋が無力になったり、ひき攣れて痛くなったりする。また、筋の疲労は肝に影響を与える。

こむら返りは肝血虚(肝による血の調整機能失調状態)で起こる場合が多いようである。

※東洋医学では内臓について、単なる体の構成部分ではなく、経脈とならぶ人体の生理的病理的現象や精神活動の中心となるものとして捉える。これは「蔵象」とよぶ。蔵は体内にある内臓を指し、「象」は外に現れる生理的病理的現象を指す。つまり内臓は医学的に説明されている臓器としての機能以外に、五官や筋肉などと密接に関係していると考えられている。これは臨床観察の集積からの考え方である。

筋疲労の場合、現代医学的観点では神経系統との連携がとれずに(ゴルジ腱器官のトラブルで筋収縮機能の変調。一回伸ばすとゴルジ腱器官の機能が戻るので症状が消える)攣るという説明が、東洋医学的には筋疲労が「肝」に影響を与え、それが筋のひき攣れを起こすと説明できなくもない。

太衝穴(肝)で筋を補す(青)ことにより、こむら返りを抑える事ができる、とも言えるのではなかろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

貼り方については、三角形の先端が太衝穴に重なるように上方向に。左右の辺が第1中足骨と第2中足骨を越えない感じで貼ると具合が良い。

色は青。赤・黄・白・黒・透明の各色のテープ(同一材質)で実験したが、どれも青には及ばない。この辺りが肝-筋-青・・などの五行にも当てはまり、東洋的に考えてみる材料にもなった。

白テープでは効かない・

蜂窩織炎について 東洋鍼灸院 田中俊男

初めに:

以前より、時々蜂窩織炎の方を診ることがあるが、軽い方なら医者から抗生剤を頂いて簡単に治癒するが、

中には何時までも治りきらずイライラしている方もいる。

薬物以外の治療と治療中で感じる事を報告したい。

(蜂窩織は皮下組織の別名)

原因:

細菌感染によって起こる皮膚と皮下組織の感染症です。

原因となる細菌は主に化膿細菌の連鎖球菌やブドウ球菌と言われています。

感染源は皮膚の損傷(外傷、皮膚炎、皮膚真菌症など)によって発生する場合と、

感染源が全く特定できない場合とがあります。

好発部位:

下腿部や足背部

症状: 痛み

脹れ

熱感

紅斑

水疱

感染巣が悪化すると、広範囲に組織壊死(細胞が死んでしまう状態)を生じ、

壊死性筋膜炎や菌血症を引き起こし、生命に危険をもたらします。

治療法: 抗生物質の投与。一般的に、2週間前後で軽快。

参考文献: http://www.tahara-seikei.com/832.htm

代替的治療:

抗生剤の選択は第一だが、菌の特定がしにくく、Bi-Digital O-Ring Testが威力を発揮する。

2週間以上経って、もう抗生剤を飲まなくてもいいと言われていても、相変わらず患部に熱感があり、

腫れ、痛みが続く場合によく遭遇する。

健側との温度差は1~2℃である。患側が高い。それと特徴的なのは非情に内圧が高く、硬くなっている。

特に前脛骨筋に腫れがある場合は後のふくらはぎまで硬くなってしまう。

硬くなれば当然環流障害が起こるので、ふくらはぎにも求心性のマッサージ等は効果的な治療だ。

キネシオでふくらはぎに貼っても効果が上がる。

自分の体力と感染の状況が拮抗してしまい、何時までも少しの熱や炎症症状が続くことがあるが、

熱には氷、硬くなったものは環流障害の治療とその患部で起こっていることを正確に把握して

治療する必要がある。

場合によっては皮膚の色が変色してしまい、どす黒くなることもあるが、刺絡などで薄くなる。

考察:

抗生剤も飲み終わってしまうと安心する患者さんが多いが、結構この蜂窩織炎は再発する。

時に痛みも激烈になり、足を使う仕事の方などは本当に困ってしまう。

医者からもう大丈夫と言われても、本人にしてみると、「まだ完全ではない。」といった不満をよく聞く。

そんな時に、氷や環流のためのマッサージ、刺絡、キネシオは完治に導いてくれる。

ほんのちょっとの手入れで良くなるのだから、最後まであきらめずに治療なさることをお勧めしたい。